Voici la première partie d’un article qui en comptera deux sur la 39ème édition du Festival de Deauville qui s’est déroulée du 30 août au 8 septembre 2013. Présidé par l’acteur Vincent Lindon, le Jury, composé aussi de Lou Doillon, de Jean Echenoz, d’Hélène Fillières, de Xavier Giannoli, de Pierre Lescure, de Bruno Nuytten, de Rebecca Zlotowski et de Famke Janssen, était chargé de départager les quatorze films d’une compétition qui, pour ce que j’en ai vu, paraissait de meilleure qualité que l’année précédente (mais je n’ai peut-être raté que des navets). Le Grand Prix a été décerné à Night Moves de Kelly Reichardt, le Prix du Jury a été donné ex-aequo à All is Lost de J.C. Chandor et à Stand clear of the closing doors de Sam Fleischner, et le Prix du Public et le Prix du Jury Révélation Cartier sont allés tous les deux à Fruitvale Station de Ryan Coogler. Le festival s’ouvrait avec Ma vie avec Liberace, dernier film de Steven Soderbergh qui prend sa retraite et qui a été financé par la chaine de TV américaine HBO, et se clôturait avec l’avant-première internationale du Transperceneige de Bong Joon-ho, projet de longue date de l’immense cinéaste sud-coréen. Au milieu de ça, il y a eu des hommages à Cate Blanchett, à Nicolas Cage, à John Travolta, au photographe et réalisateur provocateur Larry Clark, à l’acteur Danny Kaye et à la grande productrice Gale Ann Hurd qui finança les premiers longs métrages de James Cameron. En plus de la diffusion des plus grandes œuvres de chacun, le Festival projeta des films évènements comme White House Down de Roland Emmerich, le faux Pixar Planes, le déjanté No Pain No Gain de Michael Bay, The Necessary Death of Charlie Countryman de Frederik Bond, le dernier Woody Allen intitulé Blue Jasmine, le biopic sur Lovelace ou encore le rouleau compresseur à oscars Le Majordome de Lee Daniels.

N’ayant passé que cinq jours là-bas, je n’ai pas pu tout voir. Au final, j’ai visionné quatre films en avant-premières dont je retranscris mon avis dans cette partie (en fait, il y en a cinq, mais cette « surprise » aura droit à une longue critique à part tant elle est une immense réussite cinématographique) ainsi que sept des films en compétition sur lesquels portera la seconde partie de ce compte-rendu.

LES PREMIERES

SUSPECT (THE FROZEN GROUND)

SUSPECT (THE FROZEN GROUND)

Réalisé par Scott Walker.

Aux yeux de tous, Robert Hansen (John Cusack) est un homme respecté et un père de famille attentionné. Ce que tout le monde ignore en revanche, c’est que, depuis douze ans, Robert Hansen kidnappe des jeunes femmes et abuse d’elles avant de les lâcher en pleine nature sauvage en Alaska pour les chasser et les abattre comme de vulgaires proies. Lorsque Cindy (Vanessa Hudgens), l’une de ses victimes, parvient à lui échapper, elle se tourne vers l’inspecteur Halcombe (Nicolas Cage) et lui révèle des informations cruciales pour lui permettre d’arrêter le redoutable tueur en série…

Date de sortie : 30 septembre 2013 (directement en DVD).

On commence par la grosse catastrophe de ce Festival de Deauville. Pourtant, ce n’était pas faute de disposer d’un synopsis pour le moins alléchant. Un film de serial-killer avec un détective obsédé par son enquête morbide ? On pense à Zodiac ou à Memories of Murder et on se met à souhaiter que le film ne soit pas une énième série B se contentant d’aligner les scènes de suspense plus ou moins abouties. Mieux encore, on se met à espérer que les paysages somptueux et glacials de l’Alaska vont composer un personnage à part entière qui conférera une identité bien particulière au long métrage. Raté. The Frozen Ground démolit toutes ses bonnes intentions de base en filmant son script correct avec une caméra portée dotée de ce même atroce filtre bleu-gris qui pollue tous les thrillers depuis bientôt quinze ans. S’ajoute à cela un montage aberrant rendant absolument incompréhensible toute spatialisation ou toute tentative d’installation d’ambiance. Tout s’enchaine à toute allure sans qu’on ait une seule seconde pour se plonger dans l’action. Une séquence de poursuite vers la fin est même carrément illisible tant on n’arrive jamais à savoir qui est qui et où se déroule la scène.

Les acteurs sont au niveau de ce manque d’ambition général qui semble animer toute l’équipe technique. Nicolas Cage, malgré un rôle de dépressif obstiné qui aurait pu lui aller comme un gant, est clairement là pour cachetonner et en faire le strict minimum. Face à lui, son sosie en devenir, le désormais « has-been » John Cusack qui enchaine les navets (Paperboy de Lee Daniels, où il tentait déjà de copier ou de parodier Cage dans ses pires moments). Bien que relativement sobre, il ne parvient jamais à rendre inquiétant ou crédible son personnage normal qui cache évidemment une nature ignoble. Au milieu de ce marasme, seule la petite Vanessa Hudgens s’en tire honorablement avec un rôle s’inscrivant dans la droite lignée de celui qu’elle tenait récemment au sein de Spring Breakers de Harmony Korine : une jeune prostituée-stripteaseuse, camée jusqu’aux yeux, qui a été violée et séquestrée par le serial-killer. De quoi continuer à réduire à néant son image de petite fille naïve qu’elle se coltine depuis High School Musical. Attention toutefois à ne pas se retrouver enfermée dans ce type de prestations. Ses apparitions demeurent les rares moments d’intérêt de ce film policier mou du genou dont les vingt dernières minutes procédurières achèvent de conclure l’histoire dans l’ennui le plus total.

NOTE : 1.5 / 10

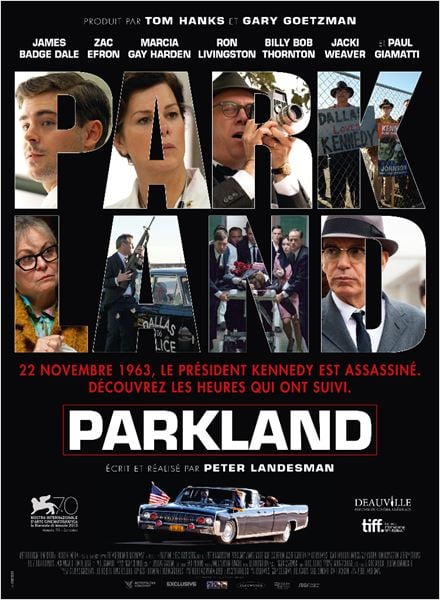

PARKLAND

PARKLAND

Réalisé par Peter Landesman.

Le 22 novembre 1963, le président américain John F. Kennedy est assassiné à Dallas au Texas et le monde change alors pour toujours. Une poignée de personnes ordinaires sont soudain confrontées à des circonstances extraordinaires qui transformeront leurs vies : les jeunes docteurs et infirmières de l’hôpital Parkland (Zac Efron et Marcia Gay Harden), le chef du bureau des Services secrets de Dallas, le caméraman qui immortalise involontairement la tragédie sur pellicule (Paul Giamatti) – ce film deviendra le plus vu et le plus commenté de l’Histoire -, les agents du FBI qui tiennent le tueur à portée de main, le frère de Lee Harvey Oswald (James Badge Dale) laissé seul avec sa famille dévastée, et enfin les agents de sécurité du président Kennedy, tous témoins du drame et de la nomination du vice-président Lyndon Johnson à la tête d’une nation dont l’innocence est à jamais perdue.

Date de sortie : 2 octobre 2013.

L’assassinat de JFK en 1963, alors que le président américain était en pleine campagne pour sa réélection, est clairement l’un des évènements les plus traumatisants dans l’Histoire des USA. Le nombre d’œuvres cinématographiques (Blow Out de Brian De Palma, JFK d’Oliver Stone), documentaires et littéraires (la trilogie « American Tabloid » de James Ellroy) à traiter de cette affaire complexe, condensée dans ces quelques dizaines de secondes que Zapruder a enregistré, ne cesse de croitre. L’avantage de cet évènement, c’est qu’il est suffisamment foisonnant et passionnant pour permettre à une œuvre s’y attelant de demeurer un minimum captivante. Là où Peter Landesman est très fort, c’est qu’il parvient à rendre banal cet assassinat politique. Son parti pris, d’autant plus limité par la courte durée sur laquelle s’étend son histoire, amène à complètement survoler l’affaire sans jamais permettre aux spectateurs de comprendre les conséquences de celle-ci sur la population américaine. Le réalisateur ne filme que des gens en pleurs et en état de choc pour montrer le délitement du « rêve américain ». C’est un peu juste quand même. De plus, les personnages de ce film choral ne se croisent que rarement, ce qui confère un aspect décousu à ce récit dont on ignore la finalité.

Que veut montrer le film ? Le traumatisme de l’assassinat sur une population persuadée de vivre dans le meilleur pays et le meilleur système au monde ? Toutes les questions qui ont ensuite été soulevées au sujet de cet évènement sont mises de côté pour privilégier une version officielle et assez proprette de l’évènement (Oswald est sans aucun doute le meurtrier, personne dans le gouvernement ne profite de l’assassinat du président, tout le monde adore Kennedy,…). Une vision optimiste et probablement très simpliste qui a dû faire vomir Stone. Une bonne conscience constante, au point de masquer le déroulement de l’assassinat lui-même comme si le film n’assumait pas de le reconstituer, tout en faisant preuve d’un voyeurisme lacrymal franchement mal placé lors de l’interminable séquence de l’hôpital Parkland. Que reste-t-il alors si l’on enlève toute la paranoïa et les données subversives qui ont entourées le meurtre de JFK ? Pas grand-chose, y compris du côté de Zapruder. Seule reste la sous-intrigue sur le frère d’Oswald, qui se retrouve dans la délicate position d’être lié à l’homme le plus détesté d’Amérique. Il est incarné par un James Badge Dale qui trouve enfin un bon projet pour briller un peu plus que dans les rôles de seconds couteaux auxquels on le réduit trop souvent depuis sa prestation impressionnante dans la série « The Pacific ».

NOTE : 3 / 10

VERY GOOD GIRLS

VERY GOOD GIRLS

Réalisé par Naomi Foner.

Lilly Berger (Dakota Fanning) et Gerri Field (Elizabeth Olsen) habitent un quartier petit-bourgeois de Brooklyn. Plutôt sages et sans réelle expérience de la vie et de l’amour, les deux jeunes filles s’apprêtent à passer leur dernier été ensemble en le vivant résolument comme leur entrée à chacune dans l’âge adulte. Au cours d’un après-midi particulièrement étouffant, elles se lancent le défi de nager nues sur une plage publique de New York. Une fois leur pari réussi, tout excitées, elles enfourchent leur vélo et Gerri percute accidentellement David (Boyd Holbrook), un artiste local. Le bel et mystérieux inconnu va vite devenir pour les deux jeunes filles l’objet de leurs attentions respectives…

Date de sortie inconnue.

Un film sur des filles, fait par des filles pour des filles. Néanmoins, Very Good Girls a l’intelligence de ne pas mettre de côté la gente masculine en confiant aux hommes des rôles ingrats. A plusieurs reprises, le long métrage aurait pu se montrer bassement moralisateur pour plaire à son public américain puritain (le patron qui fait des avances à la jeune Lilly incarné par Peter Sarsgaard) mais il s’y refuse audacieusement en nuançant le portrait de chacun des personnages de l’intrigue. Mais il ne faut pas se leurrer, l’importance est clairement accordée au point de vue féminin. Cependant, on pourra remarquer un retournement de situation qui a dû avoir pour origine le sexe de ses deux héroïnes. Puisque la majorité des films américains suivent un personnage masculin principal, le rôle de la mère est d’habitude celle de la conseillère alors que celui du père est généralement plus ingrat. Cette fois, les mères (Ellen Barkin et Demi Moore, clairement en fin de carrière vu son nombre de répliques) n’ont pas un rôle très flatteur et se retrouvent souvent en conflit avec les adolescentes tandis que leurs pères prennent des allures de confidents potentiellement plus joviaux.

Mais le vrai centre d’intérêt de Very Good Girls est dans son portrait d’une immense amitié entre deux filles qui risque d’être mise à mal par le fait qu’elles tombent amoureuses du même garçon. La trame est certes classique et le cheminement du récit est plutôt prévisible, mais elle réserve quelques surprises par la subtilité avec laquelle elle contourne les poncifs les plus ringards. Par contre, si la réalisation de Naomi Foner est à la fois lumineuse, propre et dynamique, ce qui fait véritablement le succès du long métrage reste d’abord l’interprétation des deux jeunes actrices principales : Dakota Fanning et Elizabeth Olsen. Leur alchimie évidente participe pour beaucoup à la crédibilité de leur histoire et à l’immense émotion qui découle de leur « dilemme ». On a découvert la première dans Man of Fire de Tony Scott et dans La Guerre des Mondes de Steven Spielberg, et puis on l’a vu évoluer avec des rôles de plus en plus matures avec The Runaways de Floria Sigismondi et Night Moves de Kelly Reichardt – mettons de côté sa participation dans l’embarrassante série Twilight. Si elle se faisait talonner par sa petite sœur Elle Fanning, qui dispose d’un jeu plus spontané, Dakota parvient ici à reprendre clairement de l’avance.

Mais c’est la petite sœur des célères jumelles Olsen qui emporte le morceau. Découverte de manière tonitruante dans Martha Marcy May Marlene de Sean Durkin, elle livre ici une interprétation absolument désarmante de vérité (elle se révèle bien plus naturelle que les deux actrices principales de La Vie d’Adèle qui ont été obligées de ne jamais jouer et de tout reproduire pour créer un semblant de réalisme). Impossible de ne pas tomber sous son charme et de ne pas voir l’éclatante étendue de sa palette de jeu. Si elle parvient à bien gérer son début de carrière, on peut déjà affirmer qu’elle ira très loin. On la retrouvera prochainement dans le remake d’Old Boy de Spike Lee et surtout dans le Godzilla de Gareth Edwards au sein d’un casting à se damner. On ne regrettera de Very Good Girls qu’une conclusion un peu trop emphatique, alors qu’un peu plus de modération aurait peut-être eu un effet beaucoup plus poignant, et surtout une B.O. qui a la fâcheuse tendance d’accentuer jusqu’à la caricature le côté « indé » de cette production au demeurant extrêmement plaisante et bien fichue.

NOTE : 7.5 / 10

JOE

JOE

Réalisé par David Gordon Green

Au fin fond du Texas, Joe Ransom (Nicolas Cage) essaie d’oublier son passé d’ex-taulard pour mener une vie simple et normale. Le jour, il travaille dans une scierie, et la nuit, il boit. Mais quand Gary (Tye Sheridan), un gamin de quinze ans, arrive en ville pour y chercher du travail et faire vivre sa famille, Joe voit là l’occasion d’expier ses péchés et d’incarner enfin pour quelqu’un d’autre une sorte de héros. Il va alors prendre Gary sous son aile, recherchant tout autant pour lui que pour l’adolescent, la rédemption et l’espoir d’une vie meilleure.

Date de sortie inconnue

Et on arrive au grand écart du plus dingue et mythique des acteurs oscarisés : Nicolas Cage. Un homme capable de jongler entre le meilleur (Birdy, Arizona Junior, Sailor et Lula, A Tombeau Ouvert, Lord of War,…), le surjeu jouissif (Volte/face, Snake Eyes, Bad Lieutenant, Kick-ass,…) et la médiocrité la plus hallucinante (The Wicker Man, Ghost Rider 1 et 2, Next, Hell Driver, Le Pacte,…). On venait de le retrouver mauvais comme un cochon dans Suspect et il nous inflige une claque inattendue avec ce Joe. Adapté d’un roman très sombre de Larry Brown, le film peut se voir comme un vague mélange entre Mud de Jeff Nichols (ce dernier reconnaissant s’être inspiré du même livre) et de Gran Torino pour les grandes lignes de son histoire : un adulte ayant un passé trouble qui se lie d’amitié avec un jeune garçon voulant réussir mais qui est sans cesse retenu en arrière et humilié par son entourage violent. Au même titre que le chef d’œuvre jubilatoire de Clint Eastwood, le long métrage de Green enchaine les « punchlines » orgasmiques et les séquences « bad-ass » qui marquent la rétine, ainsi que l’esprit, sans jamais délaisser la forte empathie qui découle de cette amitié entre deux personnages pas si différents qu’on ne le croit.

Nicolas Cage retrouve la férocité et le charisme qui faisaient de lui l’un des acteurs américains les plus phénoménaux de sa génération. Il ravage tout sur son passage avec ce personnage extrême, le type de bonhomme avec lequel il s’est toujours montré très à l’aise, tout en sachant parfaitement quand s’arrêter lorsqu’il repart dans un jeu très expressif au cours de ses quelques pétages de câble. Face à lui, Tye Sheridan, découvert dans The Tree of Life de Terrence Malick et dans Mud (ce qui accentue le lien entre les deux longs métrages), ne démérite pas. A l’instar d’Elizabeth Olsen, il est destiné à une belle carrière s’il s’évertue à faire des choix aussi avisés ; il est aussi aidé par le fait qu’il ait une « gueule » et qu’il ne soit pas « handicapé » par un visage de bellâtre. Il vient justement de recevoir le Prix Marcello Mastroianni pour ce film après que Joe ait été montré à la dernière Mostra de Venise. Le reste du casting est composé de trognes pas possibles, tantôt attachantes, mais parfois souvent inquiétantes. Les deux héros sont d’ailleurs confrontés à quelques-uns des méchants les plus détestables et irrécupérables que l’on ait vu sur un écran de cinéma depuis un bon bout de temps.

De son côté, l’éclectique David Gordon Green, auquel on avait décerné à ses débuts le titre d’« héritier de Malick », s’assure une renaissance après quelques comédies qui n’avaient pas attiré les foules (Délire Express, Votre Majesté et Baby Sitter malgré lui). Il s’agit clairement ici de son film le plus maîtrisé, au point qu’il devient franchement impressionnant lors de ses morceaux de violence (la séquence du bordel où Cage débarque avec son pitbull est juste hallucinante). La photographie et la mise en scène sont régulièrement époustouflantes et les images inoubliables sont recouvertes par une bande originale pour le moins planante qui renvoie à quelques bonnes pistes musicales du Drive de Nicolas Winding Refn. Cette histoire de transmission, de passage à l’âge adulte et de rédemption se déroulant dans un décor on ne peut plus américain s’est imposé logiquement comme l’une des plus belles œuvres diffusées cette année à Deauville. Espérons que ce Joe permette à Nicolas Cage de revenir sur de bons rails et de donner un second essor à sa carrière.

NOTE : 8 / 10

/image%2F0568383%2F20140204%2Fob_e6c6b1_img-17513182416006.jpeg)